Con información de la UNAM

A 50 años de su inauguración, el recinto se ha convertido en un espacio donde la cultura y la contracultura dialogan

“Que la cultura no sea una institución, sino un estilo de vida”…, con estas palabras pronunciadas el 25 de noviembre de 1975 cuando en la colonia Santa María la Ribera caía la noche, el entonces rector de la UNAM, Guillermo Soberón, inauguraba el Museo Universitario del Chopo, un edificio todo de metal, tabique y vidrio, y poseedor de una silueta tan peculiar que, en una de sus páginas, el cuentista Emiliano González lo describía como “una quimera de hierro verde”.

A 50 años de aquella ceremonia de protocolo se puede afirmar que la encomienda del doctor Soberón no sólo ha sido cumplida, sino llevada a dimensiones que el médico jamás imaginó, pues desde sus inicios el recinto dio cabida a los estilos de vida más diversos y logró, con ello, que la cultura y contracultura entablaran un diálogo que sigue hoy día.

“Por estar al norponiente de la ciudad, algo lejos de CU y su vida estudiantil, pero cerca de la cotidianidad del barrio, desde un inicio el lugar hizo suyas expresiones populares muy propias de la gente de su entorno”, indica José Luis Paredes Pacho, director del museo de 2012 a 2024 y baterista de La Maldita Vecindad de 1985 a 2002.

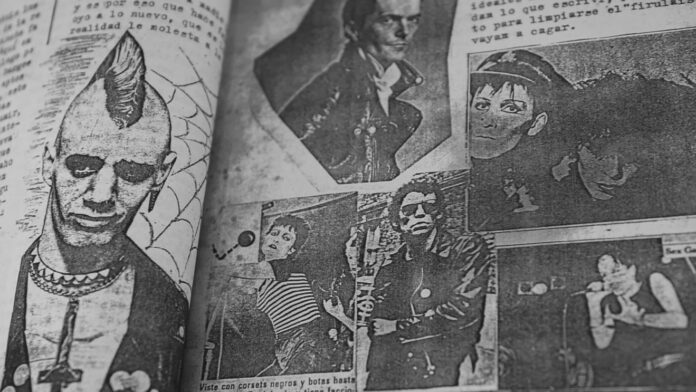

Y es que el Chopo es danzón, box, rótulos callejeros, cómics y otras prácticas a las que se les denomina pop culture, mas también es un muestrario de las manifestaciones contraculturales de cada época, y en aquellos finales de los 70 e inicios de los 80 las relacionadas con el rock, en todas sus vertientes, marcaban la pauta, explica el antropólogo.

En repetidas ocasiones se ha dicho que el Chopo es “el museo del rock”. pero ¿cómo y por qué congregó a personas cuya identidad giraba en torno a esa música, y por qué lo hizo en momentos en que el rock era contracultura, es decir, cuando escucharlo y tocarlo significaba cuestionar lo institucional y reivindicar formas alternas de existir?

Al respecto, Pacho subraya que lo primero a entender es que, justo en aquellos años en que el recinto abrió sus puertas, dicho género era objeto de una censura derivada, en parte, por el escándalo mediático detonado por el Festival de Rock y Ruedas en Avándaro, que tuvo lugar en 1971.

Fueron tiempos en los que las disqueras dejaron de grabar a los roqueros mexicanos y en los que sus canciones desaparecieron de la radio. Esa prohibición no oficial, aunque sí tácita, llegó incluso a CU, cuando tras un concierto en el Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura el rector en turno percibió un tufillo a mariguana, lo cual provocó que al rock “lo echaran lejitos, al Chopo”, como recuerda Guillermo Briseño en el libro El Chopo año por año y quien tocó en el recital de aquel día.

En momentos cuando dar espacio a esa música implicaba un desafío no sólo a las “buenas costumbres”, sino a las fuerzas del orden (que en ocasiones detenían jóvenes al azar tan sólo por tener el cabello largo), el Chopo comenzó a dar reflectores a artistas como Toncho Pilatos o Three Souls in my Mind, a impartir talleres de rock e incluso a albergar (de 1980 a 1982) al aún vigente tianguis del Chopo, al cual José Agustín definiría como “la capital de la contracultura en México”.

Para Carlos Gasca, encargado del Centro de Documentación y Fanzinoteca del recinto, el rock fue la llave que abrió los portones a todo lo que vino después. “Primero llegaron los roqueros y los coleccionistas de discos, y más tarde la gente del punk, del blues, del jazz, del reggae, de la música electrónica, del dark y del hip hop, entre otras. Todas esas comunidades fueron creando una relación muy estrecha con nosotros, una que ha continuado a lo largo del tiempo”.

A decir del historiador de arte, si el Chopo ocupa un lugar de excepción en nuestro imaginario es por las convivencias que propició tanto en su interior como afuera, pues aunque algunos dirán que éste es el museo de los roqueros, otros acotarán que es el de los punketos, y algunos más que el de los raperos, el de los feminismos o el de las diversidades sexuales, y todos, a su manera, tendrán razón.

José Luis Paredes Pacho acota: “Reducir al Chopo sólo al rock es empobrecerlo, ya que es un espacio cruzado por distintas prácticas artísticas, creativas y culturales donde lo museístico y la calle concurren”.

Que tantos grupos y tan disparejos hayan creado esta muy peculiar Babel donde, pese a hablar idiomas distintos, todo mundo se entiende, es parte de la improbable historia del Chopo, una que empezó a escribirse en 1979, cuando un reportero de Gaceta UNAM de nombre Jorge Pantoja fue invitado a sumarse al museo como coordinador de actividades culturales y lo primero que hizo fue abrirle espacios al rock ahí, en tiempos en los que ni siquiera Ciudad Universitaria lo hacía.

Al reflexionar sobre las condiciones que hicieron factible esto, el mismo Pantoja confesó que algo así pudo ser sólo porque “en el Chopo todo cabía, porque éramos la autonomía dentro de la autonomía”.

Una radiografía de la diversidad

“Desde que el Chopo entró en funciones —en los 70 y 80— atrajo a todo tipo de disidencias, y no solamente a punks o a los feminismos, sino a la hoy llamada comunidad LGBT, sólo que entonces a todos, todas y todes se nos decía homosexuales, así, sin distingos. Eso nos hizo evidente que nuestra lucha por conquistar derechos también lo era por la visibilidad, por mostrar que no éramos una masa homogénea”, refiere Salvador Irys, director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS).

Y es que si nos manteníamos invisibles jamás seríamos comprendidos, señala el promotor cultural, quien añade que aunque vivimos días en los que la tolerancia es un concepto de moda y en los que, cada junio, gobiernos y empresas se envuelven en la bandera del arcoíris, en ese ya lejano 1988 en el que el Chopo albergó por primera vez la Semana Cultural Lésbico Gay (antecedente del FIDS), el escenario era muy distinto y dar foro a un evento de tales características era algo disruptivo.

En el libro Una exposición, varias exposiciones, un tiempo de inauguraciones, Elva Macías, directora del museo de 1985 a 1989, recuerda que este relato empieza cuando los creadores del evento, José María Covarrubias y su pareja, Jorge Fichtl, se aparecieron en su oficina para solicitarle un techo donde la comunidad homosexual pudiera exhibir su arte, dialogar sobre sus proyectos y preocupaciones, y abogar por la legitimidad de la diferencia y la libertad de los cuerpos.

“En otros centros institucionales habían recibido negativas rotundas o simplemente les daban largas. No dudé en aceptar su propuesta porque la Universidad tiene, entre sus tareas, la de difundir la cultura, y ésta es una de sus manifestaciones”, argumentaba entonces la funcionaria.

Así, en una década marcada por el pavor al VIH, por una discriminación normalizada contra todo lo alejado de la heteronorma y en la que la policía se plegaba a un reglamento que “tenía por destinatarios precisos a jóvenes, mendigos, prostitutas y homosexuales” (como señaló en una ponencia de 1985 el académico Roberto González Villarreal), “el Museo del Chopo se convirtió en el único espacio donde podíamos hablar de nuestras agendas y hacerlo de cara al mundo”, agrega Salvador Irys.

“En el Chopo crecimos casi sin darnos cuenta, pues la Semana se alargó hasta durar un mes y, con el reconocimiento de cada vez más identidades (como la queer, la transexual o lo transgénero), aquello de Lésbico Gay comenzó a quedarnos corto, por lo que en 2011 nos transformamos en el Festival Internacional por la Diversidad Sexual”.

En sus ya casi cuatro décadas de existencia, el encuentro se ha vuelto un referente tan importante que la hace poco fallecida escritora italiana Francesca Gargallo se refirió a él como “una de las reuniones políticas más transgresoras celebradas en la Ciudad de México”

“Siempre he dicho que la Semana Lésbico Gay y el FIDS son una radiografía de nuestro movimiento. Si revisamos cada edición podemos desglosar las agendas y prioridades de los colectivos LGBT año por año. Los primeros debates sobre el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género se dieron aquí, en el antiguo Foro del Dinosaurio, mucho antes de que fueran abordados por los legisladores. Si se escribiera un libro sobre las luchas y conquistas de las disidencias sexogenéricas en el país, habría un capítulo dedicado al Chopo”, asevera Salvador Irys. A decir del promotor cultural, uno de los méritos del museo es haberle dado visibilidad a la comunidad LGBT y ser su aliado en tiempos en que pocos espacios lo eran. “Los 50 años del Chopo significan medio siglo de construir entornos donde todas las voces pueden ser escuchadas, pero sobre todo es medio siglo de mostrar que es posible desafiar a las imposiciones si nos atrevemos a caminar juntos”.

Créditos a la UNAM